ステンレスの基礎知識│なぜ錆びない?なぜ磁石に引っ付かない?

身の回りにはスプーンやフォークなどの食器や家電製品、また携帯電話やパソコン、自動車などあらゆる用途でステンレスが多く用いられています。

一般的にステンレスの特徴といえば、「錆びない」「磁石に引っ付かない」と知られていますが、ステンレスの種類や使用条件によって異なるため、一概には言えません。

今回の記事では、身近な金属 ステンレスの特徴をご紹介します。

ステンレスとは

そもそも、ステンレスとはどういったものなのでしょうか。

ステンレスは、英語で「Stainless Steel/汚れ(錆び)ない 鉄鋼」と表記されるように、すぐに錆びてしまう鉄に代わる金属として発明されました。

ステンレスは耐食性や強度を向上させるために、主成分である鉄(Fe)にクロム(Cr)やニッケル(Ni)を混ぜることで作られる「合金」にあたります。紀元前から存在する鉄などに比べて、ステンレスの歴史は浅く、発明されてから100年ほどしか経っていない新しい金属です。

JIS規格をはじめ、金属を扱う業界ではステンレス鋼を「SUS(Steel special Use Stainless)」と明記します。ステンレス鋼の種類は、「SUS304」「SUS430」のように「SUS+数字」で表します。

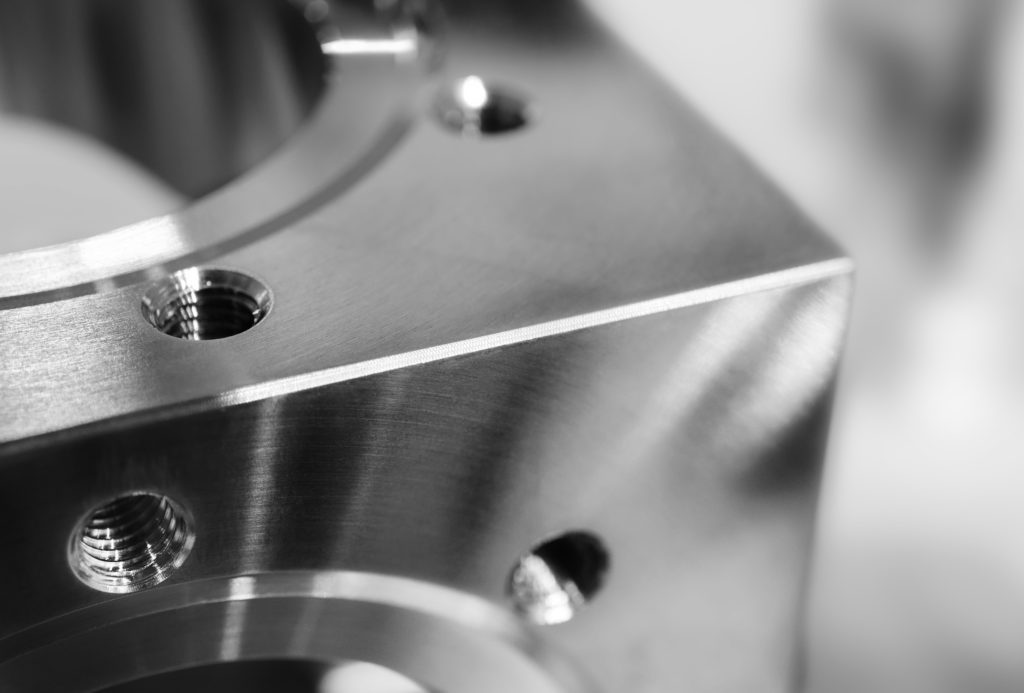

ステンレスはなぜ錆びにくいのか

鉄が「錆びる(腐食する)」という現象は、酸素が鉄と結び付いて「酸化鉄」が発生することで起こります。

ステンレスは、鉄にクロムを混ぜることで、表面に不動態皮膜と呼ばれる膜を形成します。

クロムは鉄よりも酸素に結び付きやすい特性から、鉄が酸化するよりも先にクロムが酸化し、酸化皮膜となって表面を覆います。

傷がついてもすぐに再生するこの膜のおかげで、錆の発生を防ぎます。

この膜は、1ナノメートルと極めて薄く、無色透明であるため肉眼では確認できません。

しかし、ステンレスが必ずしも錆びないというわけではありません。メンテナンスを怠っていたり、鉄などのほかの金属が付着したりすることで、そこから錆が発生することがあります。

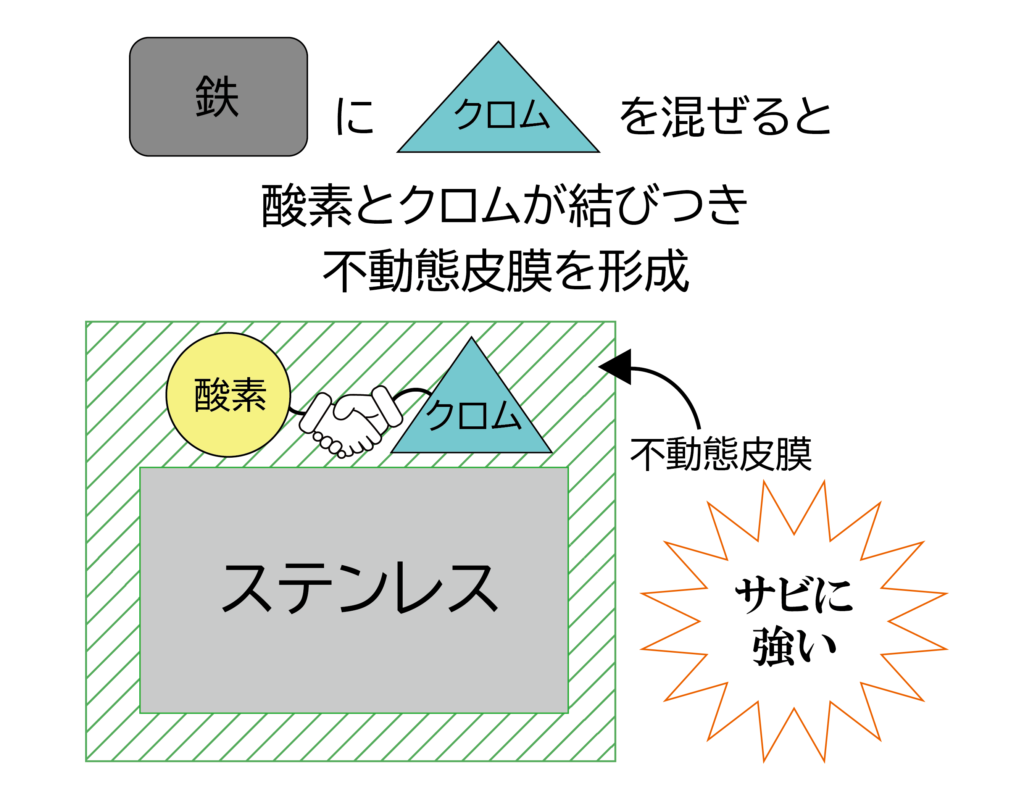

ステンレスはなぜ磁石に引っ付きにくいのか

一般的に「ステンレスには磁石に引っ付かない(磁性がない)」と知られています。

そもそも、なぜ「ステンレスには磁石が引っ付かない」かというと、鉄にクロムを混ぜてステンレスを製造する際に、より錆びにくくするために加えるニッケルが関係しています。

このニッケルを含ませると磁性がなくなり、磁石に引っ付かなくなります。

このことから、ステンレス全てが磁石に引っ付かないということではなく、種類によって異なります。

大きく分けると、ニッケルを含むもの(SUS300系)と含まないもの(SUS400系)に分けられ、含むものは磁石が引っ付かず、含まないものは磁石が引っ付くということになります。

最もメジャーなステンレス鋼であるSUS304には、鉄(50%以上)に18%のクロム、8%のニッケルを含んでいるため、磁石に引っ付きません。

※ただしSUS300系でも、加工による組織の変化や各物質の含有量の大小によって磁性を帯びるものもあります。

ステンレスの特徴

ステンレスの主な特徴をまとめました。

耐熱性や保温性に優れる

ステンレスは、熱伝導率が低く耐熱性や保温性に優れているため、水筒やポットの内壁に用いられることが多いです。反対に、放熱性に劣るため、熱を持ちやすいエンジンパーツなどにはステンレスが用いられることはまずなく、放熱性に優れるアルミが使用されます。

電気を通しにくい

ステンレスは、鉄や銅と比べて電気を通しにくい特性を持っているため、通電箇所に用いられることはまずありません。

加工が難しい

ステンレスは難削材と言われています。熱伝導率が低いため、切削加工時には発生する熱が逃げにくく、工具刃先に負担がかかり、摩耗が進行します。

また、加工(応力)することで硬さが増す加工硬化性もあるため、工具寿命が短くなります。

ただし、すべてのステンレスが一様に加工が難しいというわけではありません。例えばSUS303は快削ステンレス鋼とも呼ばれ、硫黄やセレンを添加することで切削性を向上させています。そのため、ボルトやナットなどの量産部品に適しています。ただし耐食性はSUS304よりやや劣るため、用途に応じた材料選定が求められます。

ステンレスの種類と一般的性質

ステンレス鋼にはいくつかの種類があり、用途によって特徴が分かれます。主なステンレス鋼の種類はオーステナイト系、フェライト系、マルテンサイト系が挙げられます。

| 分類 | 系統 | 耐食性 | 機械的性質 | 焼入れ効果 | 磁性 |

|---|---|---|---|---|---|

| オーステナイト系 | 300系(抜粋:SUS303、SUS304、SUS316) | 上 | 中 | 無 | 無(一部除く) |

| フェライト系 | 400系(抜粋:SUS430) | 中 | 中 | 有 | 有 |

| マルテンサイト系 | 400系(抜粋:SUS403、SUS416) | 下 | 上 | 有 | 有 |

クロムとニッケルを含むオーステナイト系の代表としてSUS304があります。SUS304は耐食性や加工性に優れるため、シンクや調理器具などに広く用いられています。

一方、SUS430はクロムを主成分とするフェライト系で、耐食性はオーステナイト系よりやや劣りますが、コストパフォーマンスに優れているため、家具や建築の内装などに使われています。

さらに、SUS403のようなマルテンサイト系は熱処理によって硬さや強度を高められるのが特徴です。耐食性はクロムを主成分とするフェライト系よりやや低めですが、刃物や工具、シャフトなど高い強度と耐摩耗性が求められる製品に多く使われています。また磁石に付く性質を持ち、焼入れによって強度を調整できる点も特徴です。

まとめ

今回の記事では、身近な金属であるステンレスの特徴を解説しました。

錆びにくく、強度に優れた性質を活かして、家庭用品から建築資材、産業用部品まで幅広く利用されています。さらに、ステンレスは100%リサイクル可能な素材であり、使用後も再び新しい製品に生まれ変わることができます。そのため、長く使えるだけでなく、環境に配慮した持続可能な金属ともいえるでしょう。

また、製造の場面では「どの種類のステンレスを選ぶか」「どのような加工を施すか」によって、コストや性能が大きく変わります。身近な素材でありながら奥が深いステンレス――その特性を知っておくことは、暮らしの理解を深めるだけでなく、ものづくりの世界をのぞくきっかけにもなります。

エージェンシーアシストのステンレスの加工実績はこちら

ステンレス(SUS303/SUS304/SUS430など)の加工実績を多数ご紹介しています。

エージェンシーアシストは、材料の手配から加工、表面処理まで含めて一社購買で調達します。

部品1個からの多品種小ロットで対応が可能です。

さらに、社内の品質管理部門で検査済みの製品をお届けします。

お見積り無料!お気軽にご相談ください。

最新記事

人気記事