chemSHERPA(ケムシェルパ)対応の注意点とは?疑問を担当者に聞いてみた!

chemSHERPAについて以前に公開した「chemSHERPA(ケムシェルパ)とは?中の人が調べてみました」のコラムで概要を紹介しましたが、規制物質の判断基準や、情報収集の手間など、chemSHERPA(ケムシェルパ)対応が不安な皆様へ向けて、実際に対応する際の豆知識や注意点について、弊社のCSR担当者に聞いてみました!

担当者紹介

|

CSR担当/H.Kエージェンシーアシストの体制整備(ルール・制度策定)、認証取得・監査対応、法務・総務業務、さらに地域社会との連携など、多岐にわたる業務を担当しています。 |

本コラムでは、chemSHERPAを作成して、規制物質の情報を提出する予定がある方や改めてchemSHERPAについて、おさらいしたい方にとって有益な記事になればと思います。

chemSHERPAをわかりやすく教えてください

-

早速ですが、chemSHERPAを一言で紹介いただけますか?

-

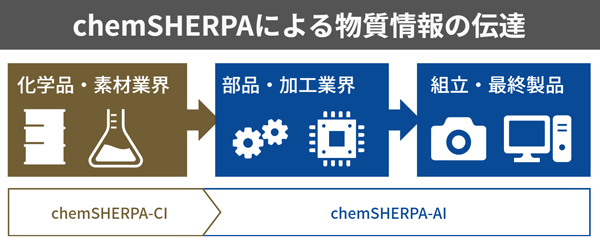

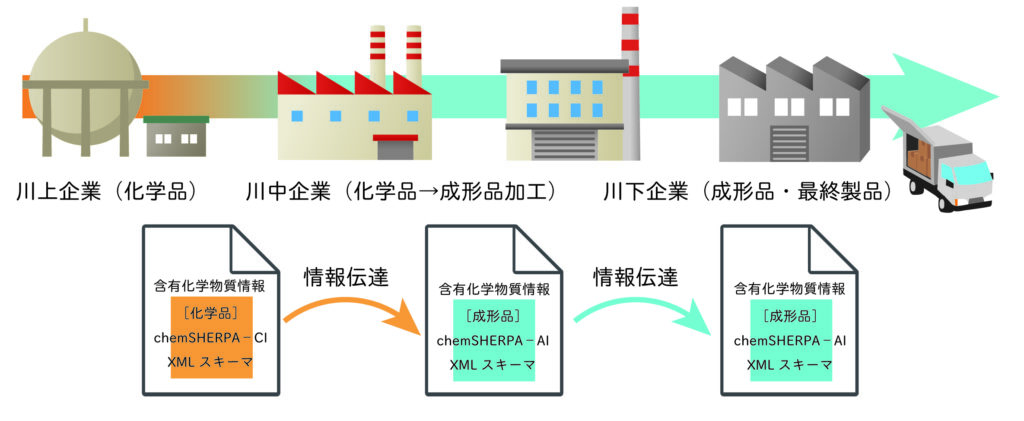

いきなりですね。chemSHERPAとは、上流(原料の製造)から下流(最終ユーザー)まで専用ファイルのリレーで含まれる規制物質の情報を効率よく受け渡す仕組みです。

-

前回コラム *¹ で理屈はなんとなくわかりましたが、実際はどのような事をやっているのでしょうか?

-

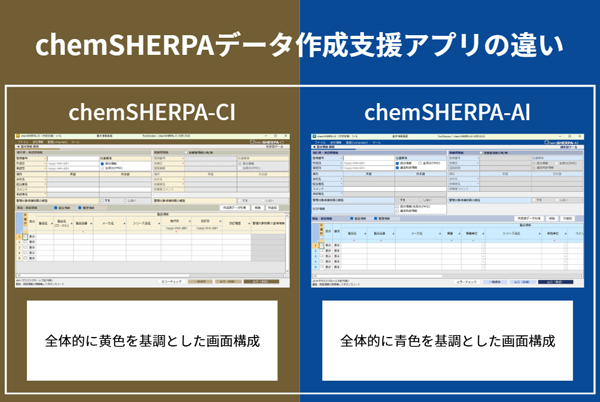

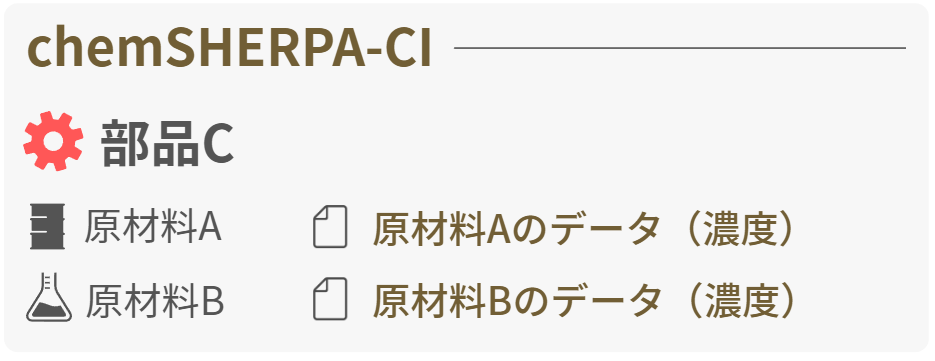

chemSHERPAは専用アプリを使い情報のやりとりをしますので、まずはCMP*² からアプリをダウンロードします。注意点としては、原料関係のchemSHERPA-CI、成形品つまり部品加工や組み立てする時のchemSHERPA-AIは別のアプリとなります。

*¹ 前回コラムchemSHERPA(ケムシェルパ)とは?中の人が調べてみました

chemSHERPA-CIとchemSHERPA-AIは、サプライチェーンにおける製品含有化学物質の情報を伝達するための共通のデータ作成支援ツールですが、対象となる製品と情報伝達の範囲が異なります。

| chemSHERPA-CI | chemSHERPA-AI | |

|---|---|---|

| 対象 | 部品・材料レベル | 最終製品(アセンブリ品)レベル |

| 目的 | 部品中の化学物質情報を提供 | 製品全体としての化学物質情報を提供 |

| 情報の流れ | サプライチェーン下流へ提供 | 顧客など最終受け取り側へ 最終製品として提供 |

| 内容 | 構成する物質の情報、規制物質の有無など | 各部品情報を統合し、製品全体の化学物質情報を示す |

| 使う場面 | 部品メーカー・材料メーカーが取引先へ情報提供 | 製品メーカーが顧客へ最終製品情報を提供 |

-

CI、AI…シーアイ、エーアイ。数字の1ではなく大文字のiなのですね。

chemSHERPA-CIと chemSHERPA-AIはそれぞれが別のアプリ…。一文字違いの間違い探しのようですね。 -

間違いやすいですよね。以前あった話ですが、客先で全てのchemSHERPAのデータファイルが壊れたという相談があり、色々と聞いていたら、担当者の方がアプリ更新の際に誤ってCIのアプリをダウンロードしてしまい、更新前まで開けていたAIのファイルが開けなくなっていたという事がありました。

-

私も間違えてしまいそうです…。CIとAIのアプリ、それぞれの違いを頭に入れておくことが大切ですね。

chemSHERPAにおけるファイルの情報伝達とは?

-

ファイルで情報のやりとりと言うのは実際、どうなるのでしょうか?

-

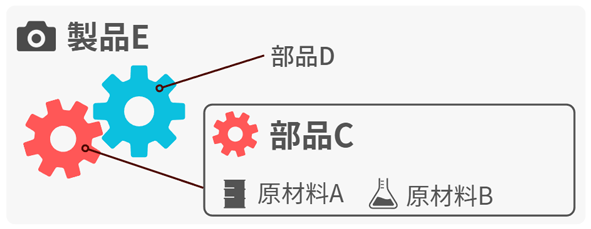

例えですが、流れを紹介しましょう。原材料AとBを混ぜて作った原料を固めて部品Cを作り、別の部品Dにはめ込んだ製品Eがあるとします。

-

部品CのchemSHERPA-CIのデータは原材料A、原材料Bの情報、それぞれの濃度が記載されます。

-

物質の規制なので原料の情報は分かりますが、濃度ですか?

-

化学物質の規制は重量の比率から算出する「濃度」で判定します。濃度はそれぞれの重さから出せますので測定も計算もしやすく、多くの規制で基準として使われています。

先ほどの例えの続きになりますが…

原材料Aが99.95%、原材料Bが0.05%で作ったものが部品Cの元になります。この情報がchemSHERPA-CIのファイルにはいります。 -

風邪薬などで見る、○○が高濃度配合!とかのイメージですね。

-

そのようなイメージでも大丈夫です。難しく考える事はありません。さて、原料を混ぜただけでは部品にはなりません。原料を望む形に固めて1個200gの部品Cになったとします。原料を固めて部品Cが出来るところからがchemSHERPA-AIになります。

chemSHERPA-AIのデータとしては、部品Cは1個200gでその内訳は原料Aが199.9g、原料Bが0.1g。このように部品単位でどの物質が何gあるかをリスト化します。 -

いちいち部品単位での重さが必要なのですか?「原料B、0.05%配合」でよさそうに見えますが?

-

今回の例では原料が2つだけですが、原料が10種類、20種類となると、どんどんややこしくなってしまいます。部品1個あたりの重量で統一した方が分かりやすいですね。

-

なるほど。部品1個を基準にして、それぞれの重量だと分かりやすいですね。

あ、なんか風邪薬の成分表と同じ様な感じですね。風邪薬だと濃度でなく、〇錠中に○○mgとかですよね。 -

規制物質も医薬成分と同じように微量なものを扱うので似ています。○○が0.0001%配合とかよりも○○が1錠中に2000mg配合!の方がイメージしやすいですよね。話がそれてしまいました。例の方に戻り、原材料Bが0.01%以上あると規制される物質だとしましょう。

そうすると、部品Cには原材料Bが0.05%あるので、規制対象となります。仮に原材料Bが規制値以下の場合は、原材料Bが存在していても問題が無いとされます。 -

規制物質が存在する、存在しない。ではなくて、規制濃度より有るか、無いかが判定基準なのですね。

-

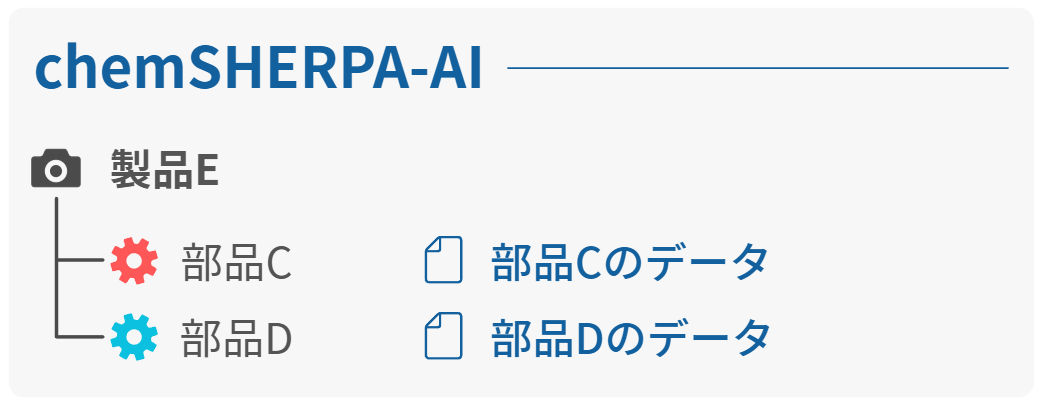

そうです。問題となるのは規制濃度を超えるのか、未満なのかです。部品Cを部品Dにはめ込んで、製品EをつくるとchemSHERPA-AIファイルには部品Cと部品Dの情報が入ります。

-

製品Eの情報は部品C、部品Dのファイルが入ってるフォルダのような形ですね。

-

今回の例は2つと少ないですが、製品Eが次のお客様で作る製品の一部だとすると、最終的な製品になった時には100個の部品が使われているかもしれません。

そうなると、その最終製品のchemSHERPAのデータには100の部品データが並ぶ事になります。 -

100個の個別データは大変ですね。製品Eを1つのものとしてデータにするとかできないのですか?

-

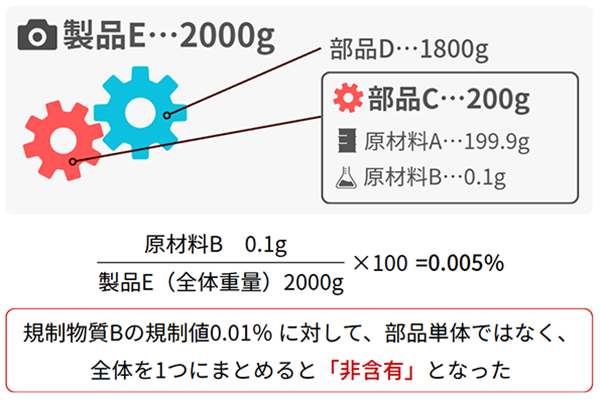

物質の規制は部品ごとに判定しないといけません。試しに、製品Eを1つの「もの」として濃度を計算してみましょう。

原材料Aが199.9g、原材料Bが0.1gで部品Cが200g、部品Dが1800g、製品E全体が2000gだったとしますと、部品C単体では規制物質Bは0.1gで濃度は0.05%でした。

ところが、製品Eを1つとすると原材料Bは0.1gで同じですが全重量から濃度を計算すると0.005%。原材料Bの規制値0.01%未満になってしまいます。部品ごとに見たら規制値を超えていましたが、全体を1つにしてまとめると超えていません。 -

全体でまとめてしまうと、規制物質が含有しているかどうかわからなくなりますね。

-

1つの「もの」として扱える物を「均質な物質」と言いますが、そのためには条件がありまして、「機械的に分解できない」事が必要になります。

今回の例ですと、部品C・部品Dですね。製品Eは部品Cと部品Dに分解できるので「均質」ではありません。

規制物質が「含有」しているとなったらどうすればよい?

-

では、部品ごとにみるとして、この部品Cで規制物質が「含有」していると判定されたらどうなるのですか?

-

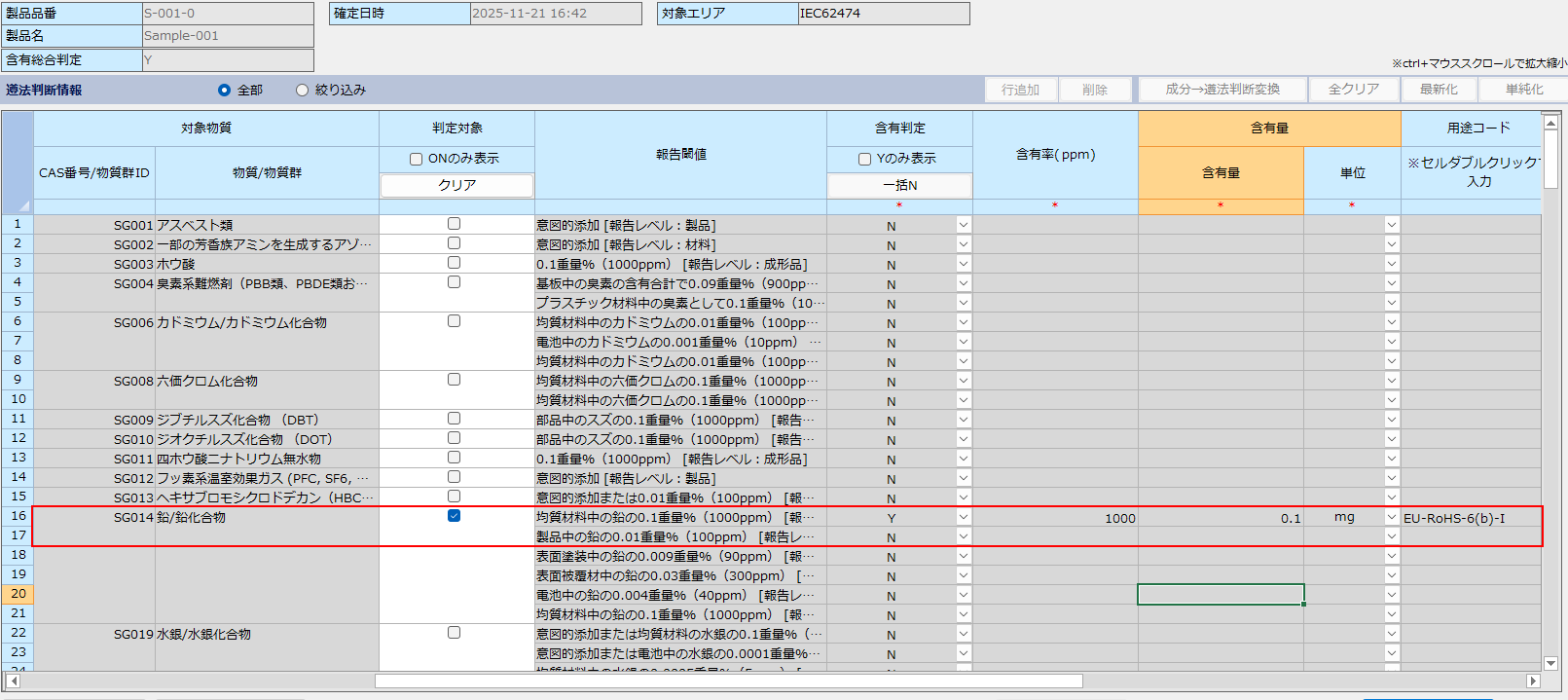

次のユーザーに規制物質含有の情報を知らせないといけません。chemSHERPAのアプリ中で該当する規制物質の含有のチェックを入れます。規制物質の濃度や重量など必要な項目にデータを入れますが、物質によっては用途などで規制値が変わる場合があるので注意しないといけません。

ちなみに、chemSHERPAは情報伝達の仕組みなので、罰則や使用禁止を強制するものではありません。規制物質が含有している場合、改善要望や使用制限などはその情報を受け取ったユーザーが行う事になります。 -

規制値を超えた「含有」でも、通報されるとか大変な事になるというわけではないのですね。

-

さきほど見ていただいた製品のデータの中に部品1個1個のデータがあり、その中に「部品Cには規制物質Bを含有している」という情報があるだけで、即座になにかが起きる事はありません。この情報を次の方にお渡しするのがchemSHERPAとなります。

-

部品毎に使われている構成物質1つ1つ毎に規制物質の情報を積み重ねて1つのchemSHERPAデータとなるのですね。

-

関係するすべての企業が協力しての積み重ねが大事で、場合によっては非常に大変な所となります。

-

すべての部品を構成する物質の情報となると、膨大な量になりそうですね。

-

部品一つ一つを構成する重量の情報から規制物質の含有率が出てきますので漏れなく集めるのが大事です。例えば、部品100種類を組み立てて製品を製造したら、部品100種類分の情報を集め、個別の濃度計算が必要になります。

-

製品1個に100種類の部品。例の製品Eのように各部品が2つの物質で出来ていたら、200の物質をそれぞれの重量から規制物質の濃度を計算しないといけないのですね。

-

完成品だけをみると、膨大な情報になります。でも、部品1つだけならそれほど多くはなりません。chemSHERPAは情報のリレーだけでなく、それぞれが積み重ねていくのが大事なのです。

分析は全ての化学物質がないか調べる?/含有濃度は計算だけで良い?

-

含有濃度は計算だけで良いのですか?実際に計らないと本当の所が分からないのでないですか?

それに、実際に調べるとしたら、chemSHERPAに登録されている全ての化学物質がないか調べるのですか? -

実際に分析しないとわからない場合もありますが、すべての規制物質が含まれないか調べる必要はありません。製品Eの例でいうと、原料A、原料B、部品Dだけですので、この3つに「含まれている」事がわかっている規制物質を分析する事になります。

-

使った薬品や原料に関わるものだけを調べるのですね。

-

不純物が多い、不純物の方が規制物質だった、製造の過程で化学反応などにより別の物質となるなど例外もありますが、必要な分の分析だけです。必要な分だけとはいえ、規制物質の分析は専門の分析機関で高度な分析をしてもらう必要がありますので、コストがかかります。

-

規制物質を一切使っていない場合は?

-

規制物質を使っていない場合、分析は必要ありません。

ただし、規制物質はどんどん更新されて行きますので、だいたい年に1回は規制物質のリストが更新されます。そのたびに調査しなければなりません。 -

毎年更新される度に再調査があるとはいえ、規制物質は最初から使わないのが一番なのですね。

ちなみに、分析のコストは…専門、高度、値段が跳ね上がるワードが重なり、気になります。 -

高価な分析機器や特殊な試薬などを使って専門家が直接分析するので、安くはなりません。

参考値となりますが、2025年ではREACHのSVHC(247物質)を分析すると約20万円、RoHS(10物質)で約7万円ぐらいだそうです。もちろん分析機関や分析内容によって値段の差はあります。 -

1回20万!…分析が大変なのはなんとなく分かりました。

chemSHERPAに登録されている物質はREACHやRoHSだけでなくもっと多いと伺いましたから全部調べるのは無理なのがよくわかりました。でも、実際の製品で分析をするとしたら、どうするのですか? -

コストを度外視しても、製品に使われる部品を全量分析するのは時間や手間から現実的ではありません。代表サンプルでの分析となります。製品Eを同じ工場で、同じ原料を使って、同じ製法で作るならば一定の期間や個数ごとに完成した品の中からサンプルを選び、原料Bの濃度を分析します。

-

例えばロットごとに分析1つで良いという事になるのですね。これなら実現出来そうですね。

ふと疑問に思ったのですが、製品は素材のままというのは少ないですよね。塗装とかメッキとか、使う量を前もって計れない場合、重量はどうやって計るのですか。サンプルの表面を削るのですか? -

メッキですと、処理をする前後の重量を測れば、その差がメッキの重さになります。塗装も同じですね。

-

なるほど!後から計ろうとするのは大変だけど、製造途中なら簡単に計れますね。

-

部品を製造している所でないとchemSHERPAへの対応が難しい理由の一つです。

-

それにしても、すべての物質の分析を紙ベースで報告をうけたら…、最終製品を仕上げた所は製品毎に何百ページのファイルが出来そうですね。

-

電子ファイルでもファイル数が膨大になります。それを1つのファイルでまとめる事ができるのがchemSHERPAの強みです。

1つでも、chemSHERPAに対応していない部品があったらダメ?

-

別の角度からの質問ですが、いくつもの部品を使って製品を作った時、chemSHERPAに対応していない部品が1つでもあったら、製品のchemSHERPAのデータはどうなるのですか?

-

わからないという情報を載せてデータを次に手渡す事になります。残念な事に、本当の意味では完成しません。

-

わからないというのでも大丈夫なのですか?

-

1つわからないというだけで情報が全てストップするよりはまし。という事ですね。わからない情報に対してどうするかは、ユーザーの判断になります。

-

なんだか、1つのために完成しないと残念というか、あとちょっとなのに!とイライラしそうですね。

-

理論上だけなら不明なもののデータの分析は不可能ではありません。chemSHERPAのデータがない部品の構成物質を1つ1つ分解して精密に計測し、可能性のある規制物質が含まれていないか全て分析すれば良いのです。しかし、理屈では簡単ですが、手間もコストも現実的ではないと思います。実際には部品を作っている企業にchemSHERPAのデータをお願いするしかありません。

-

chemSHERPAのデータはすべての企業が対応して初めて完成するのですね。

-

自分の会社だけでは解決できない、一番大変な所になります。すべての企業が当たり前のように規制物質に対して向き合えば、そのうち何でもない事になるかもしれませんが、現状ではまだまだその領域には行けてないように思えます。

まとめ

-

なんとなく、chemSHERPAはシンプルで素晴らしい仕組みだと思っていましたが、裏では凄い手間とコストがかかっていたのですね。

-

関わった企業全てが協力して初めて完成するという企業努力の結晶と言えるデータとなります。企業によってはchemSHERPAのデータ提供には高額な別途料金を請求するところがありますが、データの準備だけでも多大な手間とコストがかかると言うことをご理解いただけたらと思います。当社でもchemSHERPAに対応して頂ける協力企業がとても少なく、対応に苦慮する事が多いのが実情です。

エージェンシーアシストでは、お客様に担当営業が必ず付きますので、chemSHERPAへの対応を含め、専門的で難しい事であっても気軽にご相談いただけると嬉しいです。 -

貴重なお話をありがとうございました!これからも対応をよろしくお願いします。

-

化学物質の有害性への研究は日進月歩ですし、お客様を有害な化学物質から守るためのニーズは高まるばかりです。これからも鋭意取り組みを続けます。

-

ありがとうございました!

最新記事

人気記事